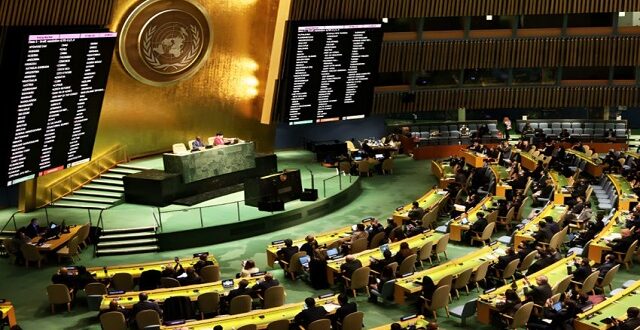

Deux voix japonaises, celles de la professeure Kei Nakagawa et du professeur Shoji Matsumoto, se sont élevées à la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU pour inviter la communauté internationale à un regard lucide et dépassionné sur la question du Sahara.

Leur message converge : il est temps de rompre avec les discours idéologiques et les routines institutionnelles pour reconnaître la légitimité démocratique des Sahraouis qui participent aux institutions marocaines, et replacer la question dans son véritable cadre, celui du Conseil de sécurité, seul habilité à en assurer le suivi.

La légitimité électorale contre le dogme idéologique

La sociologue Kei Nakagawa, présidente de l’Université Hagoromo au Japon, s’appuie sur son expérience d’observatrice internationale lors des élections marocaines pour rappeler une évidence souvent occultée : la représentation politique authentique se mesure aux urnes, non dans les slogans.

Elle souligne que le Maroc a consolidé un processus électoral libre et régulier reconnu par la communauté internationale, tandis que l’option du référendum, jadis envisagée, a été abandonnée faute de recensement crédible.

Les Sahraouis, insiste-t-elle, participent massivement aux élections, notamment à Dakhla, et les femmes y jouent un rôle croissant comme candidates et élues. Ces signes de vitalité démocratique invalident les prétentions d’un monopole de représentation par le « polisario », d’autant que nombre de ses fondateurs ont choisi de regagner le Maroc et de s’engager dans la voie de l’unité et du développement.

L’Initiative marocaine d’autonomie apparaît ainsi, selon Nakagawa, comme la traduction la plus réaliste du droit à l’autodétermination : une solution démocratique, pacifique et inclusive.

Le poids du droit et la menace sécuritaire

Pour sa part, le juriste Shoji Matsumoto, président du Centre international pour l’étude du séparatisme à Tokyo, adopte un angle institutionnel et stratégique, estimant que le maintien du Sahara à l’ordre du jour de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU relève désormais d’un anachronisme.

Sur le plan juridique, rappelle-t-il, le retrait de l’Espagne en 1975 a mis fin à la présence coloniale, et « le Maroc, en réintégrant un territoire historiquement sien, agit en État postcolonial, non en puissance occupante ».

Sur le plan politique, il dénonce une duplication inutile entre la 4è Commission et le Conseil de sécurité, source d’incohérence et de gaspillage.

Mais Matsumoto met surtout en garde contre un problème plus grave lié à la dimension sécuritaire.

S’appuyant sur des rapports de renseignement japonais (2011, 2013, 2014) et sur les tragiques événements d’In Amenas en Algérie, il évoque les connexions entre certains éléments du « polisario » et les réseaux terroristes opérant au Sahel. Cette situation transforme, selon lui, un vieux différend de décolonisation en un enjeu sécuritaire mondial qui menace la stabilité du Maghreb, du Sahel et au-delà.

Dès lors, conclut-il, le débat ne relève plus du passé colonial, mais de la sécurité collective : il faut recentrer la discussion sur le Conseil de sécurité pour éviter la politisation et favoriser une solution réaliste, durable et conforme à la paix régionale.

Vers une nouvelle lecture de la question du Sahara

Les interventions conjointes des professeurs Nakagawa et Matsumoto esquissent un nouveau paradigme diplomatique : celui d’un Sahara vu non plus comme un symbole idéologique, mais comme un espace humain, institutionnel et géopolitique.

Leur démarche illustre la posture du Japon : rigoureuse, légaliste et soucieuse de stabilité internationale.

En appelant à dépasser les logiques de confrontation et à reconnaître la réalité démocratique sur le terrain, ces chercheurs invitent les Nations Unies à choisir la raison : celle d’un règlement politique ancré dans la légitimité électorale, la sécurité régionale et la cohérence institutionnelle.

Machahid24.com L'info Du Grand Maghreb

Machahid24.com L'info Du Grand Maghreb